中國汽車終于走到世界的聚光燈下。

2011年1月10日,根據中國汽車工業協會發布的數據,2010年度中國汽車的銷量為1806萬輛。與2009年同期相比增長了32.37%。中國成為名副其實的世界第一大汽車消費市場。按照相關機構的預測,中國汽車市場在本年度的增長將回落至10%~15%左右。換言之,2011年中國汽車的銷量將在2000萬左右。

在同一天,美國《汽車新聞》的統計顯示,2010年美國汽車的銷量為1160萬輛,與2009年相比增長了11%。由于受到金融海嘯的沖擊,美國汽車的銷量在2009年僅為1043萬輛,這是其27年來的最低點。2010年的市場表現,使得它走出谷底。2011年,美國汽車市場會持續復蘇,但在增幅上各方觀點不一。不過其中最顯著的表現是,美國三大汽車制造商的市場份額有一定程度的提升,這是自1993年以來,三巨頭第一次有這樣的表現。不過,美國汽車仍舊難以趕上中國汽車的步伐。

在中國汽車市場高速增長的過程中,中國汽車流通領域呈現出來兩種主要的發展趨勢。它們在2011年會表現得更為明顯,特別是整車制造商與經銷商(集團)之間的關系。這兩者之間的關系會隨著市場容量的擴大而發生變化。

整車制造商的擴張

2010年消費市場的活躍,使得整車制造商加快了擴張的節奏。但在2011年年初,受制于整體宏觀經濟形勢、金融形勢等因素的左右,大多數整車制造商對市場預期相對保守。特別是在微觀層面,北京市的搖號治堵政策,引發了整個市場層面的擔憂。不僅如此,廣州也計劃出臺政策解決擁堵,這些大城市的舉動在一定程度左右著接下來的消費市場。

其實,這只是整車制造商表現的一面。在網絡拓展方面,所有主流的整車制造商與品牌都有相應的計劃,2011年他們經銷商網點增加的數量在50~200家不等。其中,合資品牌經銷商網點的擴張速度相對較慢,基本在50~150家之間。從數字統計上,他們的增速要慢于中國本土品牌。但由于合資品牌已經布設的經銷商網點基數較大,其實際增幅仍處于行業較高的水平。

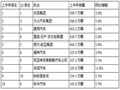

在擴張經銷商網點的過程中,合資品牌在北京、上海、廣州、深圳等一線城市的網點格局已定,而且這些城市的銷售基本處于相對飽和狀態,對整個品牌的銷量很難貢獻較大的增幅,所以他們在網絡布設上明顯的傾向于二、三線城市。本報汽車研究院對15個合資品牌的統計顯示,2011年,15個主要品牌均在二、三線城市增加網絡,這占他們年度網絡拓展總量的75%左右。部分品牌甚至延伸到三線以下區域。

與對消費市場10%~15%的銷售增幅相比,整車制造商網絡拓展的速度要相對較快,這會給經銷商群體帶來更為明顯的壓力。

頻繁的對弈

整車制造商對二、三線及以下區域的拓展,勢必使得經銷商要做出應對。能適應整車制造商節奏的經銷商(集團)會順利的進入這些市場,而未能按照整車制造商需求布設網絡的經銷商則面臨收益下降乃至生存的壓力,特別是已經在二、三線城市有較大投入的經銷商。

對于順應集團化趨勢,已經上市的中升控股、正通汽車、物產元通等,可以按照投資回報率選擇品牌,在適當的地區建立網點,他們進入二、三線及下城市的壓力較小。對于龐大集團、廣匯股份等尚未上市的大型經銷商集團而言,他們可根據自身重點進入整車制造商指定的區域。在這一過程中,壓力最大的經銷商群體當屬已經在二三線城市建立網點的經銷商,他們上下拓展都面臨資金、管理等的壓力。

當整車制造商的拓展步伐與經銷商發生分歧后,兩者之間的關系會發生劇烈變化。2011年,會成為他們關系的轉折之年。已經發生的四家大型經銷商集團與6家整車制造商之間的利益博弈,讓汽車銷售領域充滿變數。這其中的典型代表是百得利退出斯柯達品牌的銷售。北京百得利集團在被中升控股收購后,專注于經營豪華品牌,不再涉足斯柯達在北京的銷售。但由于百得利經營的斯柯達曾是該品牌的銷售旗艦店,百得利的退出讓斯柯達陷入尷尬境地。

由于整車制造商與經銷商分屬不同的利益群體,他們之間需要的是成熟的市場法則。在新的品牌管理辦法等政策還沒有正式出臺前,他們之間的對弈只會越來越頻繁。

2011年1月10日,根據中國汽車工業協會發布的數據,2010年度中國汽車的銷量為1806萬輛。與2009年同期相比增長了32.37%。中國成為名副其實的世界第一大汽車消費市場。按照相關機構的預測,中國汽車市場在本年度的增長將回落至10%~15%左右。換言之,2011年中國汽車的銷量將在2000萬左右。

在同一天,美國《汽車新聞》的統計顯示,2010年美國汽車的銷量為1160萬輛,與2009年相比增長了11%。由于受到金融海嘯的沖擊,美國汽車的銷量在2009年僅為1043萬輛,這是其27年來的最低點。2010年的市場表現,使得它走出谷底。2011年,美國汽車市場會持續復蘇,但在增幅上各方觀點不一。不過其中最顯著的表現是,美國三大汽車制造商的市場份額有一定程度的提升,這是自1993年以來,三巨頭第一次有這樣的表現。不過,美國汽車仍舊難以趕上中國汽車的步伐。

在中國汽車市場高速增長的過程中,中國汽車流通領域呈現出來兩種主要的發展趨勢。它們在2011年會表現得更為明顯,特別是整車制造商與經銷商(集團)之間的關系。這兩者之間的關系會隨著市場容量的擴大而發生變化。

整車制造商的擴張

2010年消費市場的活躍,使得整車制造商加快了擴張的節奏。但在2011年年初,受制于整體宏觀經濟形勢、金融形勢等因素的左右,大多數整車制造商對市場預期相對保守。特別是在微觀層面,北京市的搖號治堵政策,引發了整個市場層面的擔憂。不僅如此,廣州也計劃出臺政策解決擁堵,這些大城市的舉動在一定程度左右著接下來的消費市場。

其實,這只是整車制造商表現的一面。在網絡拓展方面,所有主流的整車制造商與品牌都有相應的計劃,2011年他們經銷商網點增加的數量在50~200家不等。其中,合資品牌經銷商網點的擴張速度相對較慢,基本在50~150家之間。從數字統計上,他們的增速要慢于中國本土品牌。但由于合資品牌已經布設的經銷商網點基數較大,其實際增幅仍處于行業較高的水平。

在擴張經銷商網點的過程中,合資品牌在北京、上海、廣州、深圳等一線城市的網點格局已定,而且這些城市的銷售基本處于相對飽和狀態,對整個品牌的銷量很難貢獻較大的增幅,所以他們在網絡布設上明顯的傾向于二、三線城市。本報汽車研究院對15個合資品牌的統計顯示,2011年,15個主要品牌均在二、三線城市增加網絡,這占他們年度網絡拓展總量的75%左右。部分品牌甚至延伸到三線以下區域。

與對消費市場10%~15%的銷售增幅相比,整車制造商網絡拓展的速度要相對較快,這會給經銷商群體帶來更為明顯的壓力。

頻繁的對弈

整車制造商對二、三線及以下區域的拓展,勢必使得經銷商要做出應對。能適應整車制造商節奏的經銷商(集團)會順利的進入這些市場,而未能按照整車制造商需求布設網絡的經銷商則面臨收益下降乃至生存的壓力,特別是已經在二、三線城市有較大投入的經銷商。

對于順應集團化趨勢,已經上市的中升控股、正通汽車、物產元通等,可以按照投資回報率選擇品牌,在適當的地區建立網點,他們進入二、三線及下城市的壓力較小。對于龐大集團、廣匯股份等尚未上市的大型經銷商集團而言,他們可根據自身重點進入整車制造商指定的區域。在這一過程中,壓力最大的經銷商群體當屬已經在二三線城市建立網點的經銷商,他們上下拓展都面臨資金、管理等的壓力。

當整車制造商的拓展步伐與經銷商發生分歧后,兩者之間的關系會發生劇烈變化。2011年,會成為他們關系的轉折之年。已經發生的四家大型經銷商集團與6家整車制造商之間的利益博弈,讓汽車銷售領域充滿變數。這其中的典型代表是百得利退出斯柯達品牌的銷售。北京百得利集團在被中升控股收購后,專注于經營豪華品牌,不再涉足斯柯達在北京的銷售。但由于百得利經營的斯柯達曾是該品牌的銷售旗艦店,百得利的退出讓斯柯達陷入尷尬境地。

由于整車制造商與經銷商分屬不同的利益群體,他們之間需要的是成熟的市場法則。在新的品牌管理辦法等政策還沒有正式出臺前,他們之間的對弈只會越來越頻繁。